「ナルミ、起きろ」

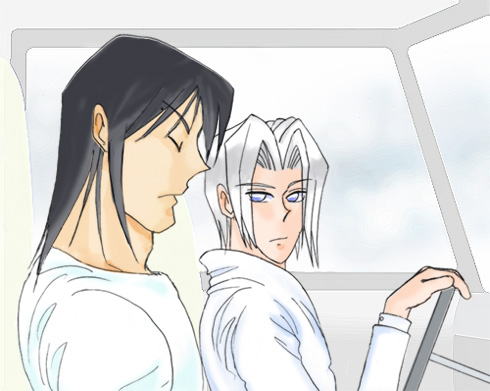

車のキーを抜いて横を見遣り、ギイは助手席で眠る男に声をかけた。

何も反応が無いのに呆れ顔で眉を上げ、脛を軽く蹴ってみる。

靴の先が彼の二倍ほどある締まった足首を無造作に突つくと、今度は肩がもぞ、と苛立たしそうに動いた。

「おい、ナルミ。着いたぞ……、」

またも体勢を変えて眠ってしまった鳴海に、しばらく憮然とした沈黙が続く。

―少しは眠らせておくか。

ギイは小さく溜め息をつくと、苦笑と諦めの混じった視線を送ってシートにぽすん、と背を預けた。

それならそれで、静かな時間が取れるというものだ。

実際パリを出立してからほとんど睡眠をとっていなかったのだから、

鳴海だって責められるようなことをしているのではない。

「しろがね」であるならある程度眠らなくても平気なのだが―この男は、違うのだ。

いや、同じであるはずだが、本人は否定するだろうし、

ギイもやはり(今は、という留保は付くにしても)そうは思わない。

男の体内に流れる生命の水が、彼を死に辛い身体にしているとはいえ、驚くほどこの男は変わない。

自分ではどこにも行けないくせに、連れまわされるのをなんだかんだで嫌がっているのは、

自らの運命を自らで選択できないことに苛立っているのであろう。

そう―まったくそれは「しろがね」らしくないのである。

鳴海は、鳴海のままだ。

おそらく、この男自身もそう主張するだろう。

事情を説明されたとしても、そう言って最古の彼女らに反駁するかもしれない。

(そうだとしたらなんと畏れを知らない愚かな行為か!実に楽しみだ)

もしくは昨日のように、関わっていられない、と背を向けて逃げ出そうとするか。

・・・それともそもそもが戦闘バカであるから抵抗なくしろがねとしての生を選ぶか。

想像を巡らせてみたが、それも結局想像のままで終わる。

どれもこれも結局、本人が起きてくれないことにはすべて予測の範囲内でしかない。

そもそも起きていても予想のつかない(なのにどうしてか期待した通りの)反応を返してくる男であるから、

寝ているものを相手にいくら考えても無理というものなのだ。

考えを打ち切って車窓から眺めた外の景色は、うっすらと霧に覆われて、

普段よりいっそう寂寥感を醸していた。

崖に砕ける波音が霧に馴染んで、うっすらと拡散しては轟き、それは静かに耳の奥に沁みていく。

無数の朽ちた墓がぼんやりと視界に並び、霧の向こうで波飛沫が散ってはまた大海の一部となって消えていく、その繰り返しだけが車外の世界では行われていた。

窓越しに頬を撫でるひやりとした空気に眉を潜めて、銀の髪が微かに揺れる。

特に興味も持ってはいないが、それでなくともこの地に並び立つたくさんの墓は、見ていて楽しいものでもなかった。

「…退屈をおぼえるのは久し振りだな」

呟いて、フロントミラー越しに隣の男を眺める。

ゆっくりと上下している厚い胸が、死んでいるのではないことを涼やかな銀の瞳に教えた。

黙っていればまるで別人のように大人しく、穏やかである、この男は。

そう―まるで彼の国でいうところの「眠れる獅子」だ。

その思いつきにかすかに口元を緩め、ギイは膝上で細長い指を優雅に組んだ。

聞いていないのを承知の上で、鳴海の方を盗み見る。

「また、エレオノールの夢か?」

彼にとって未だ少女であり続ける娘がこの男にとっては女性であるのだろうと思うと些か複雑ではあるが、それも結局は彼女と鳴海の問題、些細なことだ。

―彼女の記憶を取り戻したいか、ナルミ。

揶揄するように笑うのは一瞬で、不意にギイは真剣な光を瞳の奥に湛えたまま口を結び、

ややあってから一言を続ける。

「…それとも、"いいツラで笑う子供"の夢か?」

答えはなかった。

ないことに我知らず安堵をおぼえ、隣の寝顔から視線を外す。

翳りの落ちた額を再び外に向けて、ギイは自嘲気味に顔を歪めた。

どんな記憶であろうと、この男は取り戻したがっている。

無意識にでも夢の中でも、間抜けな寝顔の中に困惑と焦燥を入り混じらせながら、

失われた炎の壁を越えようと、頭が必死に足掻きつづけている。

しかし、戻ったところで踏み入れたしろがねとしての運命は、

その記憶をさらに巻き込んで大きくうねることになるだろう。

そしてこの男は、そこに対峙して大きな決断を迫られることになるだろう。

「…『眠ってしまいさえすれば、心の悩みも、肉体が受けねばならぬ数知れぬ苦しみも終わる、

だとしたらそれこそ願ってもない大願成就』……か」

ひとりごちて、ギイは長い睫毛をそっと伏せ、正面の薄霧を眺めやった。

背もたれに頭を預けて息をはき、ギイは口の端を僅かに上げる。

「だが、そうはいかないだろうな。ナルミ、おまえはいずれ起きねばならない。それに…」

それに、おまえ自身も寝ていることを良しとはしないだろう?

皮肉な笑みで付け加えると、ギイは心の中でだけ続けた。

―そしてこれからも楽しませてくれるだろうな。

それは、けして口に出されることはない。

はっきりと意識しているわけでもない、それでも、ほんの僅かに残った人間の心が、

それを確かに期待していることをギイは知っている。

だいたい「残っていた僅かな心」などというものがあったとしても、

すべて90年前の日々の為に使うつもりであったというのに。

困ったものだ、いつからそれ以外のことを期待するようになったのだろう?

本当に困っているなどとは自分でも信じていないけれども。

心の中で小さく笑んで、ギイは呟く。

「不本意だが……おまえのいる日々は、実に愉快だよ、ナルミ」

背をシートに埋め、銀の瞳はその端を僅かに下げた。

朝のキュベロンを覆う灰白色の薄霧はやがて海に溶け、

新たな幕の引かれる時を待ち望んでいるけれども、ギイにとってこの時間は久し振りの退屈であり、しかし同時に男の起きるのを待つこの沈黙の時間すらも、不思議と心地良く思えるのであった。

いすずさんから頂いたギイと鳴海の小説です。

キュベロンのあの無彩色の風景描写が素敵です。

もちろんギイが鳴海の事を気に入っている所も。

上げるのがずいぶん遅くなってしまいましたが、ありがとうございました!

031025 ひさご

BACK